Beijing Consensus dan Pergeseran ‘Hegemoni’ Ekonomi Politik Internasional dalam AIIB

Ilustrasi AIIB (sumber: Wikimedia Commons)

Pendahuluan

Selama beberapa dekade terakhir, diskursus Ekonomi Politik Internasional (EPI) ‘dipimpin’ oleh tatanan yang dibentuk dalam ‘hegemoni’ dan ‘kepemimpinan dari Amerika Serikat. Bahkan, setelah stabilitas relatif yang dijamin pada era embedded liberalism Bretton-Woods tersebut runtuh pada tahun 1970an (Frieden, 2006, p. 344), legasi dari keberadaannya tetap eksis dalam tiga institusi besar yang kini dapat diibaratkan sebagai ‘otoritas keuangan internasional’, yakni International Monetary Funds (IMF), World Trade Organization (WTO), dan World Bank. Ketiga organisasi tersebut beroperasi dalam sebuah prinsip yang sama: preskripsi-preskripsi yang meliputi berbagai kebijakan yang diorientasikan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih sehat dan tercapainya kesejahteraan dengan memperhatikan sejumlah aspek yang meliputi makroekonomi, stabilisasi, dan keterbukaan terhadap investasi dan perdagangan, serta ekspansi dari kekuatan pasar di dalam perekonomian domestik (Naim 2002, hlm. 505-8). Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang disebut oleh John Williamson (1989, dalam Peet 2003, hlm. 14-6) sebagai Washington Consensus ini menekankan kembalinya nilai-nilai ekonomi neoklasik ala Smithian yang dinilai akan memberikan kebaikan secara jangka panjang.

Akan tetapi, prinsip-prinsip ini lambat laun menuai berbagai kritik dari berbagai pengamat. Elaborasi dari Naim (2000, hlm. 505-8) menuturkan bahwa corak kebijakan Washington Consensus, yang dimanifestasikan dalam kebijakan Structural Adjustment Program (SAP) sebagai syarat untuk peminjaman modal atau paket bailout bagi suatu negara, cenderung hanya berfokus pada stabilitas arus perdagangan bebas semata. Preskripsi-preskripsi Neoliberal seperti mengharuskan privatisasi, menderegulasi perekonomian, dan pemangkasan anggaran belanja terkesan tidak memperhatikan aspek-aspek spesifik dan kendala yang berpotensi muncul—terlebih di negara-negara berkembang yang memiliki model ekonomi yang relatif berbeda. Dalam konteks yang case-specific, paparan dari LeGrain (2003, hlm. 270-92) mengeksposisikan bahwa Washington Consensus, yang semula didesain untuk menangkal krisis Black Monday 1987 di Amerika Latin kurang berhasil untuk diaplikasikan dalam kasus Krisis Moneter Asia 1997-1998. Gagalnya institusi-institusi tersebut untuk mengidentifikasi kekhasan dan akar permasalahan dari tiap krisis membuat preskripsi privatisasi dan pengurangan anggaran belanja negara justru berdampak resesi. Karena itu, LeGrain mendeskripsikan gagasan ini sebagai poisonous medicine yang hanya digunakan untuk mem-bailout investor, alih-alih menstabilkan keadaan ekonomi negara.

Seiring dengan terjadinya sejumlah krisis di era-era berikutnya, seperti Krisis Moneter tahun 2008, dan kritik yang semakin banyak terhadap Washington Consensus, dunia pun mengharapkan adanya suatu tatanan dan sistem perekonomian alternatif. Hal ini juga beriringan dengan fenomena the rise of China yang ditandai dengan naiknya kapabilitas ekonomi Tiongkok, utamanya ketika pada tahun 2004 pertumbuhan rata-rata Produksi Domestik Bruto (PDB) Tiongkok mulai terlihat menyaingi Amerika Serikat (Yashe, 2011, hlm. 3). Tidak hanya itu, kapabilitas yang semakin besar ini juga diperlihatkan dalam bentuk soft power untuk mewujudkan kepentingan strategis dari Tiongkok (Goh, 2014, hlm. 829). Pergeseran ini lantas menandakan sebuah momentum akan adanya suatu tatanan EPI baru yang diterminologikan oleh Joshua Cooper Ramo (2004, hlm. 3-4) sebagai Beijing Consensus. Ramo menggambarkan hal ini sebagai sistem yang lebih fleksibel dan terlihat lebih appealing, utamanya terhadap negara-negara yang terekslusikan dari sistem Washington Consensus. Adanya diskursus tandingan ini lantas membuat tesis End of History dari Francis Fukuyama (1989, dalam Yashe, 2011, p. 3), yang menyatakan bahwa konflik dialektis-historis dari ideologi telah dihentikan oleh prevalensi Kapitalisme-Neoliberal, kembali dipertanyakan.

Artikel ini akan mengelaborasikan lebih lanjut bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh Beijing Consensus terhadap tatanan status-quo Amerika Serikat dengan mengkaji dinamikanya secara spesifik salah satu manifestasinya: pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), institusi yang dipandang sebagai rival dari institusi-institusi Washington Consensus (Chow, 2016, hlm. 3-4). Artikel ini akan mengargumentasikan Tiongkok sebagai aktor yang memiliki potensi dan kapabilitas ‘hegemonik’ yang cukup untuk menggeser tatanan yang ada berkat asersi pengaruhnya. Sebagai implikasinya, negara-negara yang terlibat dalam perhelatan AIIB secara tidak langsung menerima gagasan yang terkandung dalam Beijing Consensus karena: 1) kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Beijing Consensus; dan 2) pragmatisme, utamanya bagi negara-negara ‘sekutu’ Amerika Serikat yang turut bergabung dan, pada akhirnya, bandwagoning dalam momentum rising Tiongkok. Tulisan ini pertama akan meletakan pembahasan ini dalam koridor Theory of Hegemonic Stability yang diinduksikan dalam kajian EPI (Gilpin 1987, pp. 72-80), dengan mengasumsikan Tiongkok sebagai aktor hegemon baru yang ‘menstabilkan’ keadaan. Kemudian, akan dibahas pula bagaimana Tiongkok dapat rising dan menggapai posisi tersebut dengan melalui pendekatan ‘sosialisasi’ rising powers (Theis 2015; Goh 2014). Aspek-aspek tersebut kemudian akan direfleksikan dalam konteks perhelatan yang terjadi dalam koridor AIIB.

Merangkai Posisi Tiongkok dan Beijing Consensus dalam Diskursus EPI

Theory of Hegemonic Stability: Diskursus Tatanan dan Stabilitas

Pembahasan seputar Ekonomi Politik Internasional tidak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai tatanan yang menyusunnya. Mengingat dasar dari studi EPI sendiri adalah kajian mengenai interelasi antara ekonomi dan politik, terkhusus antara ‘negara’ dengan ‘market’ atau pasar (Jackson dan Sorensen 2013, hlm. 160), kedudukan dari tatanan EPI terletak dari perhelatan yang terjadi antara lingkungan pasar dengan lingkungan yang mengelilinginya. Gilpin (1987, hlm. 65) menjelaskan bahwa kompleksitas dari tatanan EPI tersusun atas faktor internal dan eksternal dari pasar—dari struktur sosial, teknologi, hingga kebijakan politis—yang senantiasa mempengaruhi aktor-aktor ekonomi. Hal ini bergerak secara dinamis seiring berkembangnya zaman. Menjaga stabilitas dalam suatu tatanan sangat esensial untuk menghindari guncangan yang berpotensi menimbulkan kekacauan, terutama dalam konteks keadaan penuh ketidakpastian saat ini yang dijelaskan oleh Susan Strange (1986, hlm. 1-3) sebagai Casino Capitalism. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu otoritas yang terlegitimasi untuk menjaga stabilitas tersebut. Diskursus ini dapat ditelusuri lebih lanjut, terlebih mengingat keunggulan kontemporer Tiongkok, dengan menggunakan Theory of Hegemonic Stability.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert Keohane (1980, dalam Gilpin, 1987, hlm. 72), teori ini memosisikan aktor ‘hegemon’—secara singular—sebagai aktor yang vital dalam menopang struktur kekuatan, mengondunsifkan keadaan, dan membentuk suatu tatanan perekonomian yang kuat dan efektif berkat legitimasinya. Kemunduran atau runtuhnya suatu tatanan hegemonik dapat diatribusikan pada absennya aktor atau rezim yang dominan. Keabsahan legitimasi suatu hegemon didapatkan atas dasar status dan citra-nya dalam sistem internasional. Menurut Frohlicht, dkk. (1971 dalam Gilpin, 1987, hlm. 73), hal ini dapat diasosiasikan dengan perumpamaan hegemon by consent ala Gramscian, di mana aktor-aktor lain mengakui keberadaannya atas dasar kesepakatan alih-alih paksaan. Akan tetapi, konsekuensi dari menjadi seorang hegemon adalah adanya suatu ‘tanggung jawab moral’ yang harus dipenuhi. Menurut Kindleberger (1981, dalam Gilpin, 1987, hlm. 74), keberadaan dari suatu hegemon, khususnya dalam ranah ekonomi politik, dapat membentuk tersedianya collective goods, yang dapat digunakan oleh aktor-aktor yang berada di dalam naungannya tanpa mengurangi nilai kegunaannya. Dalam EPI, hal ini dapat dimisalkan dengan adanya konvergensi kebijakan moneter yang mendukung stabilitas keuangan internasional dan sekuritas finansial. Namun, yang terpenting, suatu hegemon diharapkan dapat menjadi sentra dari agenda-setting dan norm-building yang dapat diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak, dan pada akhirnya menjadi ‘wadah’ pengambilan kebijakan bersama (Krasner, 1982 dalam Gilpin, 1987, hlm. 75)

Akan tetapi, prakondisi yang dipostulasikan dalam teori ini mengharuskan aktor hegemon yang bersangkutan untuk memiliki kedekatan dan keterikatan dengan liberalisme—baik dalam pemaknaan politik maupun ekonomi. Sebagaimana yang dituliskan oleh John G. Ruggie (1982, dalam Gilpin, 1987, hlm. 72-3), pakar yang sama yang memproposisikan embedded liberalism, tujuan sosial dari hegemon adalah untuk memastikan adanya kecondongan terhadap tatanan liberal internasional. hegemoni tanpa adanya liberalisme akan berujung pada tertutupnya pintu menuju ekonomi, pasar, semakin meningkatnya hambatan perekonomian, dan visi pertumbuhan dan kesejahteraan yang imperialistik alih-alih demokratis. Teori ini memproposisikan bahwa hanya sebuah tatanan liberal yang dapat memastikan adanya perhelatan ekonomi yang berbasis pada keterbukaan dan non-diskriminasi. Karena itu, tiga hal harus dipenuhi: (1) hegemoni, (2) liberalisme, dan (3) kesamaan kepentingan (Gilpin 1987, hlm. 72). Namun, hal ini sendiri pun turut berkontribusi pada penurunannya. Mekanisme pasar—yang mana merupakan proposisi neoliberal—pada akhirnya akan berjalan dengan sistematikanya sendiri yang tidak terikat pada mana pun. Sifatnya yang diasumsikan tidak dapat dikekang, lambat-laun, akan membuat kekuatan pasar memiliki kapabiltas untuk turut menggeser distribusi kekuatan dan tatanan status-quo EPI. Akan tetapi, kekuatan inersia dan absennya alternatif menjadi faktor yang mempertahankan hegemon yang dimaksud (Gilpin, 1987, pp. 77-9).

Beijing Consensus: ‘Hegemoni’ Tiongkok?

Semenjak reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh Tiongkok pada tahun 1978 silam, terdapat perubahan drastis dalam hal orientasi dari negara tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zhang (2006), Deng Xiaoping, selaku ‘arsitek’ dari inisiatif tersebut, telah menyusun sebuah strategi pembangunan yang lebih membumi dan berkonsentrasi pada modernisasi, serta pemenuhan kebutuhan rakyat. Deng beranggapan Tiongkok kini tidak lagi berkembang dalam koridor yang dogmatis—seperti halnya dalam kepemimpinan cult personality Mao Zedong—namun dalam semangat mencari “kebenaran dari fakta-fakta” dan melakukan tindakan yang didasari atas kondisi spesifik, serta pertimbangan manfaat yang diperoleh. Implikasi dari perubahan arah ini dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok berhasil mengentaskan 300 juta warganya dari jurang kemiskinan semenjak diberlakukannya reformasi tersebut (Ramo, 2004, hlm. 11). Pendekatan dan model kebijakan ekonomi-politik yang dilakukan oleh Tiongkok ini pun disebut sebagai Beijing Consensus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ramo (2004, dalam Yashe, 2011, hlm. 3), postulasinya dipandang sebagai anti-tesis dari universalisme yang disajikan oleh Washington Consensus ala Amerika Serikat.

Namun, apa saja sebenarnya yang menjadi proposisi dari postulasi ini? Perlu diketahui bahwa sejatinya, Beijing Consensus tidak memiliki preskripsi-preskripsi ekonomi-politik yang terkodifikasi seperti halnya Washington Consensus (Williamston, 2012, hlm. 3)—atau setidaknya hal tersebut yang dipaparkan oleh sejumlah para pengamat Barat. Dalam memahami ide ini lebih lanjut, Joshua Ramo (2004, hlm. 11-2), sebagai pencetus gagasan ini, memaparkan tiga teorema utama yang menjadi esensi utamanya: 1) penekanan terhadap inovasi untuk mengejar percepatan zaman; 2) orientasi terhadap kemaslahatan dan keberlanjutan, sehingga memandang pertumbuhan lebih dari sekedar ‘statistik’ semata, seperti dengan PDB; dan 3) penekanan terhadap ‘penentuan nasib sendiri’ yang terkesan bersifat counter-hegemonic dengan tatanan yang ada, sehingga dapat berjalan dalam koridor yang lebih fleksibel dan tidak kaku. Meskipun tidak setuju dengan terminologi Beijing Consensus, Zhang (2006) menambahkan bahwa model perekonomian Tiongkok ini juga meliputi: 1) proses percobaan dan trial and error sebelum suatu kebijakan diterapkan secara luas; 2) reformasi ekonomi yang bersifat gradual alih-alih ‘mendadak’ yang tersupervisi perkembangannya; 3) orientasi pembangunan developmentalis yang ditujukan untuk memodernisasi negara; 4) pembelajaran dan penyerapan budaya secara selektif; serta 5) penetapan prioritas yang berjenjang dalam perwujudan orientasi pembangunan.

Akan tetapi, Ramo menilai bahwa model perekonomian ini tidak hanya merefleksikan karakteristik yang terjadi di dalam Tiongkok semata. Model dianggap telah membukakan jalan bagi negara-negara—utamanya negara berkembang—di seluruh dunia yang hendak mencari cara ‘terbaik’ untuk merumuskan pembangunan, namun di saat yang bersamaan, dapat memosisikan diri dalam sistem internasional secara independen dan mandiri—sesuai dengan jati diri masing-masing (Ramo, 2004, hlm. 3). Hal ini didasari oleh berbagai efek samping dari model Neoliberal dari Amerika Serikat yang mana berbagai implikasi negatifnya telah dijelaskan. Meskipun bukan merupakan suatu kesempurnaan, Zhang (2006) menilai bahwa model Tiongkok ini lebih efektif dalam menyelesaikan ekses-ekses sosial dari fenomena-fenomena ekonomi—hal yang tidak dapat dilakukan dalam koridor SAP tiga institusi Washington Consensus. Bahkan, John Williamson (2012, hlm. 3-5), pencetus dari postulasi Washington Consensus sendiri, tidak menafikan potensi keberhasilan Tiongkok dengan berbagai orientasi positifnya, seperti green growth yang menekankan terhadap sektor lingkungan; dan clean growth, penekanannya terhadap transparansi dan anti-korupsi. Sentimen ini semakin terafirmasi dengan semakin banyaknya perbincangan dan diskursus—baik secara akademis dan praktis—yang berusaha mendekonstruksi kesuksesan ekonomi Tiongkok (Ramo, 2004, hlm. 26-7). Model ini lantas dapat direfleksikan lebih lanjut sebagai model untuk pembangunan di negara-negara berkembang.

Terlepas dari hal tersebut, sebagaimana gagasan-gagasan lainnya, tentunya Beijing Consensus tidak terlepas dari kritik yang meliputinya. Yashe Huang (2011, hlm. 23) menilai bahwa dalam perjalanannya, implementasi reformasi ekonomi Tiongkok pada kenyataannya tidak berlangsung secara hegemoni, mengikuti pola ekonomi yang otoriter dan dipostulasikan sebagai anti-neoliberal. Bahkan, sentimen neoliberal pun sempat diterapkan sebagai fondasi ekonomi Tiongkok di dekade 1980an. Williamson (2012, hlm. 10-1) juga mengkritik sejumlah proposisi dari Ramo, utamanya segi otoriter dari Tiongkok, yang justru menghalangi kesuksesan ekonomi dalam jangka panjang. Akan tetapi pendapat-pendapat tersebut terlalu menggeneralisir bagaimana kompleksitas dari model tersebut. Menurut Daniel Bell (2015, hlm. 179-80), memang tidak dipungkiri baik unsur neoliberal dan otoritarianisme—sekilas secara kontradiktif—ada dalam tubuh Tiongkok. Akan tetapi, analisis Bell terhadap praktik Meritokrasi yang juga berjalan di sana; serta evolusi tata-pemerintahannya yang telah mengalami beberapa gelombang, lantas membuat tata-kelola EPI Tiongkok memiliki pola tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan asumsi-asumsi western-centric. Diantaranya, pendapat-pendapat tersebut terkesan melupakan unsur fleksibilitas dan pragmatisme yang menjadi esensi dari Beijing Consensus (Ramo, 2004, hlm. 4).

Lantas, apabila dirangkai dalam koridor Hegemonic Stability, kehadiran model Tiongkok dan Beijing Consensus dapat diposisikan sebagai alternatif dari hegemoni Amerika Serikat yang kini mengalami penurunan—sebagaimana status quo dari hegemoni yang ada diasumsikan tidak akan terganggu meskipun dalam keadaan menurun, kecuali ada kemunculan tandingan baru (Gilpin, 1987, hlm. 77-9). Lebih jauh lagi, karakteristik dari model yang ditawarkan Tiongkok sudah cukup memenuhi syarat untuk dianggap sebagai hegemoni potensial: keberadaan dari fenomena kebangktiannya telah diakui dan dilegitimasi oleh berbagai banyak pihak (Ramo 2004, hlm. 26-7; Williamson, 2012, hlm. 3-5), sehingga otomatis menaikan status dan citra-nya; selain itu, Tiongkok juga memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk agenda-setting dan menjamin adanya collective goods yang akan dibahas lebih lanjut dalam studi kasus (Chow 2016, hlm. 28-9; Callaghan & Hubbard 2016, hlm. 8). Akan tetapi, satu aspek yang kurang dari model ini adalah absennya rezim Liberal. Hal ini tidak mengherankan mengingat hegemonic stability acapkali digunakan untuk menerjemahkan tatanan EPI ala Barat, seperti Pax Britannica dan Bretton Woods System (Gilpin, 1987, hlm. 73,75). Namun, merujuk kembali pada tulisan Daniel Bell (2015, hlm. 179-80), model ekonomi Tiongkok telah relatif berhasil menawarkan distingsi baru terhadap stabilitas perekonomian.

Asersi Kekuatan dan ‘Sosialisasi’ Hegemoni Tiongkok sebagai ‘Rising Power’

Teori hegemonic stability telah memaparkan bagaimana hegemon diperlukan dalam menstabilkan perekonomian internasional. Akan tetapi, Meskipun mengakui adanya kemungkinan bagi suatu hegemon untuk erode atau menurun (Gilpin, 1987, hlm. 79), teori ini tidak menjelaskan bagaimana suatu hegemoni baru atau alternatif dapat naik di panggung internasional, dan bagaimana aktor tersebut menebar pengaruh dan meletakkan legitimasinya. Karena itu, untuk mengetahui bagaimana Tiongkok mengasersikan model perekonomiannya, Cameron Thies (2015) menyajikan sebuah pendekatan yang menunjukkan bagaimana Tiongkok yang sedang mengalami kebangkitan mensosialisasikan kekuatannya. Pendekatan yang menginduksikan pemikiran sosiologis ini mengasumsikan bahwa kemunculan aktor—dalam suatu sistem internasional—yang sedang bangkit sebagai ‘penantang’ terhadap status quo dari aktor yang dominan yang mana keduanya berinteraksi secara kompetitif. Terdapat dua mekanisme dalam kompetisi ini: 1) organizational competency, keadaan ketika persaingan dilakukan dalam koridor yang memperbolehkan aktor-aktor untuk melakukan berbagai hal yang sesuai dengan tata-aturan yang berlaku dalam sistem tersebut, seperti dalam koridor aktivitas ekonomi atau perdagangan; dan 2) Rational Imitation, kompetisi yang menghiraukan aspek konformitas tata-aturan, namun berfokus pada peraihan posisi—yang umumnya dilakukan oleh aktor-aktor minor (Thies, 2015, hlm. 8).

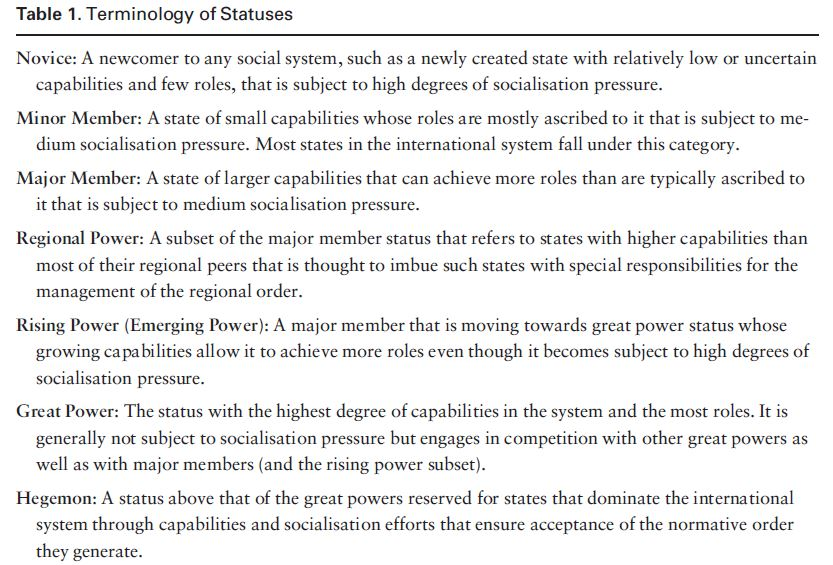

Persaingan ini dilakukan dalam kontestasi sosialisasi pengaruh secara vertikal—terproliferasi dari negara berstatus lebih tinggi dari yang lain (Thies, 2015, hlm. 9). Sosialisasi terjadi ketika terdapat upaya menginternalisasi nilai-nilai normatif yang diharapkan dapat diterima oleh objek sosialisasi, atau dengan upaya tidak langsung melalui asimilasi norma dengan pendekatan identifikasi atau imitasi (Theis, 2015, hlm. 8). Terdapat sejumlah aktor yang terlibat dalam perhelatan ini (Gambar 1). Setiap aktor memiliki kapabilitasnya untuk melakukan sosialisasinya masing-masing. Dalam konteks persaingan antara rising powers dan great powers atau hegemon, rising powers berada di posisi tengah di mana Ia memiliki kapabilitas untuk mensosialisasikan aktor yang berada di bawahnya, namun, di saat yang sama, menjadi objek sosialisasi dari aktor di atasnya (Gambar 2). Karena itu aktor-aktor yang sedang bangkit dihadapkan dengan tekanan yang tinggi. Aktor-aktor rising berusaha untuk memiliki peranan yang lebih besar dalam sistem tanpa harus ‘dipilihkan/ditetapkan’ oleh aktor yang ada di atasnya. Sehingga, aktor-aktor yang sedang bangkit akan kemungkinan besar untuk menolak upaya sosialisasi tersebut (Thies, 2015, hlm. 10-1). Dalam konteks Tiongkok, Thies (2015, hlm. 15) menekankan bahwa negara ini memiliki posisi sebagai counter-hegemony dari Amerika Serikat. Akan tetapi, hal ini dapat diartikan pula bahwa Tiongkok hendak menggeser tatanan status-quo tersebut dan meletakkan suatu tatanan yang lebih ‘anti-imperialistik’.

Selain itu, tulisan dari Evelyn Goh (2014) juga turut melengkapi analisis dengan memaparkan bagaimana proses transisi hegemonik Tiongkok melalui perspektif yang relatif berbeda. Goh menjelaskan bagaimana power yang dimilikinya diasersikan. Dalam menjelaskan hal tersebut Goh (2014, hlm. 826) meletakan power/kekuatan dan influence/pengaruh dalam dua posisi yang berbeda: power sebagai sumber daya; influence pengaruh sebagai cara untuk memproyeksikannya dengan cara yang tidak langsung atau ‘soft’. Argumennya tersentral pada tiga poin utama mengenai bagaimana kekuatan Tiongkok diasersikan. Pertama, dalam sejumlah kasus di mana terdapat kesamaan preferensial dengan aktor-aktor lain, Tiongkok melakukan ‘multiplikasi’ dan ‘intensifikasi’ terhadap preferensial tersebut (Goh, 2014, hlm. 833-7). Kedua, untuk menghadapi sikap preferensial yang cukup ‘bercampur’ dengan adanya persepsi ‘ancaman’ terhadap Tiongkok, Goh (2014, hlm. 837-41) menilai bahwa hal ini dapat dianulir dengan melakukan asersi pengaruh secara ‘persuasif’. Ketiga, apabila terdapat kondisi preferensial antar aktor yang sama sekali tidak menguntungkan Tiongkok, yang umumnya melibatkan persepsi hostilitas secara penuh terhadap negara ini, power yang diasersikan dengan cara-cara yang rata-rata menunjukkan ‘kapabilitas Tiongkok dalam berbagai konflik kepentingan’. Hal ini dilakukan dengan membelokkan preferensi dari aktor lain agar sesuai dengan kepentingan nasional Tiongkok (Goh, 2014, hlm. 841-5).

Studi Kasus: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

AIIB dan Proposisi-proposisi Beijing Consensus dalam AIIB

Pembahasan mengenai AIIB tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang pendiriannya yang berjalan kongruen dengan inisiasi One Belt One Road (OBOR) yang kemudian berubah nama menjadi Belt Road Initiatives (BRI). Proyek yang pertama kali diperkenalkan pada saat pidato Presiden Xi Jinping di Kazakhstan dan Indonesia pada 2013 ini diorientasikan untuk menghubungkan kembali Jalur Sutra untuk mewujudkan perdagangan, komunikasi, dan pertukaran budaya yang semakin terhubung (Yu 2016, hlm. 1-2). Inisiasi yang diimplementasikan baik di jalur perlintasan darat—dalam bentuk Silk Road Economic Belt—maupun laut—dalam bentuk–Maritime Economic Silk Road—ini meletakan pembangunan infrastruktur, pembangunan berkelanjutan, integrasi perdagangan dan sarana yang mendukung visi-visi tersebut sebagai pilar utamanya. Akan tetapi, banyak pihak pada awalnya skeptis terhadap pelaksanaan dari visi ini yang dinilai sebagai konsep yang kabur dan hanya meninggikan ‘harapan-harapan’ yang bersifat normatif. Akan tetapi, ketika hal ini mulai dipandang serius ketika Tiongkok memaparkan blueprint awal dan penganggaran yang cukup mendetail (Yu 2016, hlm. 4).

Dalam membangun infrastruktur dan sarana yang diperlukan, tentunya dibutuhkan insentif yang cukup besar—utamanya dalam bidang finansial. AIIB lantas berperan sebagai penyedia kebutuhan tersebut. organisasi ini pertama diwacanakan pendiriannya pada tahun 2013. Kemudian, memorandum pendiriannya ditandatangani oleh 21 negara Asia setelah mengalami lima sesi konsultasi pada tahun 2014. Setelah Bank ini secara resmi aktif pada tahun 2015, jumlah negara yang turut bergabung pun terus bertambah hingga mencapai 102 negara sekarang ini (Callaghan & Hubbard, 2016, hlm. 3-4). Tujuan dari pendiriannya pun selaras dengan agenda BRI yakni untuk memfasilitasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di areal yang menjadi target dari inisiasi ini dengan menyediakan modal pinjaman dan layanan-layanan bersifat teknis. infrastruktur menjadi suatu hal yang penting untuk diselesaikan mengingat ketersediaannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga standar kehidupan masyarakat yang menggunakannya. Mengingat, kapabilitas negara-negara berkembang rata-rata sulit untuk mendapatkan investasi, AIIB hadir untuk memberikan hal tersebut dengan prasyarat yang lebih mudah (Yu, 2016, hlm. 6-7).

Sebagaimana institusi ini dicetus, didirikan, dan dikelola atas nama Tiongkok, sebagaimana negara ini memiliki kendali berkat kontribusi dan—otomatis—hak suaranya yang besar (Yu 2016, hlm. 7), maka tidak mengherankan apabila sejumlah postulasi dari Beijing Consensus juga terkandung dalam tubuh institusi ini. Pertama, AIIB menekankan konsep non-intervensi sebagai aspek fundamental (Chow 2016, hlm. 6-7;18-19). Prinsip ini menegaskan bahwasanya institusi ini tidak mempunyai hak untuk ikut campur dan menghargai urusan internal dari negara-anggota masing-masing. Dalam konteks peminjaman modal, hal ini dimanifestasikan dalam bentuk prakondisi yang cukup ringan, tidak membebankan, dan tidak menyentuh unsur perpolitikan domestik; seperti keharusan untuk memiliki good governance, perhatian rezim yang bersangkutan terhadap hak asasi manusia, dan konsiderasi terhadap aspek lingkungan—tidak seperti halnya Washington Consensus dan pinjaman dalam koridor IMF (Callaghan & Hubbard, 2016, hlm. 9). Hal ini lantas sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri dan pembelajaran secara selektif dalam orientasi pembangunan Beijing Consensus. Tiongkok menilai bahwa negara-negara rekannya memiliki pertimbangan tersendiri mengenai pilihan mana yang terbaik untuk rakyatnya, dan pilihan tersebut tidak selayaknya didikte oleh pihak eksternal (Chow 2016, hlm. 6-7;18-19). Sebagai konsekuensinya, orientasi pembangunan diserahkan kembali kepada masing-masing negara. Sebagaimana sesuai pula dengan model Tiongkok ini, dapat diasumsikan bahwa negara-negara tersebut diharapkan dapat melakukan apa yang disebut Zhang (2006) sebagai trial and error sendiri dan melakukan inovasi dan reformasi secara gradual—tidak seperti shock therapy yang diharuskan oleh preskripsi-preskripsi wajib Washington Consensus. Sehingga, negara yang bersangkutan dapat mencapai kesejahteraan yang mana dinilai sebagai suatu hal yang subjektif dan setiap negara memiliki indikatornya masing-masing.

‘Sosialisasi’ dan Upaya ‘Rising’ Tiongkok dalam Koridor AIIB

Akan tetapi, langkah yang diambil oleh Tiongkok untuk membentuk AIIB tidak hanya sekadar sebagai katalis dari megaproyek BRI. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Institusi-institusi Bretton Woods yang kini terkesan masih relevan merupakan institusi-institusi yang western-centric, dan bahkan, Amerika-sentris. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Chow (2016, hlm. 12), dalam aspek direktorat, secara prosedural, semua anggota jajaran direksi dari World Bank dan IMF memiliki otoritas untuk memilih Presiden dan Direktur Manajerial. Akan tetapi, terdapat tradisi selama 70 tahun lebih dalam organisasi-organisasi ini untuk memilih pimpinan dari Amerika Serikat dan Eropa. Tidak hanya itu, baik World Bank dan IMF berlokasi di Washington D.C dan dalam gedung yang sama. Hubungan antara dua organisasi tersebut cukup terasosiasikan pula dengan Secretary of the Treasury Amerika Serikat (Chow 2016, hlm. 12). Pola ini seakan-akan menunjukkan minimnya peran yang diberikan kepada aktor-aktor—yang dianggap—periferal atau ‘minor’.

Selain itu, Amerika Serikat juga acapkali melakukan penghalang-halangan terhadap pergerakan Tiongkok dalam ketiga institusi tersebut. Meskipun Tiongkok memiliki kapabilitas perekonomian yang dewasa ini dapat dikatakan sebagai nomor dua di dunia, hak suara negara ini di World Bank dan IMF—yang mana diukur berdasarkan kekuatan ekonomi—masih relatif minim secara persentase (3,81%; 4,78% di tahun 2010) (Chow 2016, hlm. 12). Tiongkok telah mengajukan sejumlah upaya untuk mereformasi hal tersebut dengan narasi untuk memberi ruang bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi, pelaksanaannya yang relatif lamban membuat Tiongkok tidak bisa berharap lebih banyak (Yu, 2016, hlm. 8). Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, pergerakan Tiongkok dalam kerangka-kerangka multilateral lain—seperti Trans-Pacific Partnership—pun turut dihalang-halangi. Di samping itu, Jepang—salah satu ‘sekutu’ Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik juga terlihat mendominasi dalam kerangka Asia Bank, institusi finansial yang melekat dengan regionalisme Asia Tenggara (Callaghan & Hubbard, 2016, hlm. 8).

Lantas, apabila meminjam dari terminologi geopolitik yang digunakan oleh (deLisle 2016, hlm. 550), Tiongkok memerlukan international space yang lebih luas. Kekangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui institusi-institusi yang ‘dikontrol’ olehnya membuat Tiongkok tidak dapat berbuat banyak (Callaghan & Hubbard 2016, hlm. 2). Menggunakan pendekatan Thies (2015, hlm. 8-11), fenomena yang terjadi dapat diterjemahkan sebagai kompetisi dalam ranah sosialisasi. Tiongkok berusaha mengasersikan dan mensosialisasikan pengaruhnya melalui institusi-institusi perekonomian internasional. Pilihan tersebut didasari atas kapabilitas ekonominya yang relatif tinggi. Akan tetapi, aktor yang sedang rising ini ‘ditekan oleh upaya sosialisasi—dan containment—dari Amerika Serikat yang mana pemegang status quo dan berusaha membuat Tiongkok conform dengan norma-norma tatanan yang dipimpinnya—sesuai dengan preskripsi Washington Consensus, apabila ingin turut berinteraksi dalam sistem tersebut. Dengan pisau analisis yang diberikan Goh (2014, hlm. 841-5), lantas posisi Tiongkok dapat diletakan pada konfrontasi dengan lawan yang memiliki hostilitas penuh terhadapnya. Lantas, tidak ada pilihan lain selain mengasersikan secara penuh ‘kapabilitas’ yang dimilikinya.

Pengerahan kapabilitas ini pun dimanifestasikan dalam pendirian AIIB sebagai institusi tandingan. Upaya counter-Socialization dari Amerika Serikat terlihat dari bagaimana beberapa pernyataan pengamat dan pejabat dari negara ini yang acapkali mengekspresikan skeptisisme dan bagaimana Amerika Serikat berusaha untuk ‘merayu’ negara-negara sekutunya untuk tidak bergabung dalam kerangka multilateral baru ini (Chow 2016, hlm. 15). Akan tetapi upaya ini justru membawa pada backlash tersendiri bagi Amerika Serikat. Upaya demotivasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat justru mencederai kredibilitasnya di mata komunitas internasionalnya. Hal tersebut tidak menghentikan keinginan dari negara-negara Barat—yang juga terhitung sebagai negara besar dan tergabung dalam G7, seperti Australia dan Korea Selatan—untuk melakukan perhelatan ekonomi dan perdagangan dengan Tiongkok yang sedang ‘naik daun’ (Callaghan & Hubbard 2016, hlm. 2). Di antara negara-negara Barat tersebut, Inggris, yang notabenenya dinilai sebagai sekutu terdekat dan secara ideologis dan kebijakan selalu berpihak kepada Amerika Serikat, juga memutuskan untuk bergabung (Chow 2016, hlm. 14-5). Keputusan untuk bergabung yang non-ideologis dan kecenderungan untuk bandwagoning ke dalam AIIB ini lantas menunjukkan adanya pragmatisme dari negara-negara sekutu Amerika Serikat, yang didorong oleh perkembangan tren dan citra Tiongkok yang tengah meninggi.

AIIB memainkan peranan vital bagi upaya sosialisasi Tiongkok. Merujuk kembali pada pendekatan Thies (2015, hlm. 8-11) dan Goh (2014, hlm. 833-41), terbentuknya AIIB memungkinkan Tiongkok untuk melakukan asersi pengaruh dan sosialisasi dengan lebih leluasa. Hal ini didukung dengan besarnya kontribusi Tiongkok pada institusi ini yang mana membuatnya memiliki hak suara yang lebih besar dan bahkan memiliki hak veto (Yu 2016, hlm. 7). Karena itu, AIIB membantu mengimajinasikan suatu tatanan yang minim tekanan, sehingga mampu melakukan apa yang disebut Gilpin (1987, hlm. 75) sebagai norm-creation yang sesuai dengan kepentingannya. Salah satu contohnya, aspek Beijing Consensus yang ditekankan dalam AIIB, yakni penjaminan terhadap prinsip non-intervensi masalah domestik, memberikan fleksibilitas dan kemudahan nonkondisional dalam melakukan peminjaman. Meskipun terdapat absennya supervisi dan syarat yang ketat terhadap peminjaman, sehingga potensi penyalahgunaan dianggap semakin besar, seperti berkat korupsi; tidak minimnya perhatian pada hak asasi; dan pengabaian aspek lingkungan, aspek kemudahannya justru menarik negara-negara untuk semakin mempercayai Tiongkok sebagai Kreditor (Callaghan & Hubbard 2016, hlm. 9). Sentimen ini cukup dominan di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini tidak mengherankan mengingat negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ini juga memiliki pandangan yang sama terhadap asas non-intervensi; serta ‘versi tersendiri’ dalam memaknai hak asasi manusia dan lingkungan—tidak seperti pengertian universalistik ala Barat (Eldridge, 1996, hlm. 299-300). Lantas, hal tersebut mendorong negara-negara Asia Tenggara—seperti Indonesia—untuk meminjam dana pada Bank tersebut (Chow, hlm. 24-5).

Pada akhirnya, dengan adanya kapabilitas sebagai norm-creator, AIIB memungkinkan Tiongkok untuk mengasersikan kapabilitas layaknya sebuah hegemon. AIIB menjadi wadah yang ideal dan stabil bagi Tiongkok melakukan apa yang disebut oleh Goh (2014, hlm. 833-41) sebagai asersi secara ‘multiplikasi/intensifikasi’ dengan aktor-aktor yang memiliki kesamaan preferensi; dan ‘persuasif’ dengan aktor-aktor yang memiliki kesamaan pandangan namun memiliki kecurigaan. Karena itu, Tiongkok pun dapat melakukan penjaminan terhadap apa yang dijelaskan oleh Gilpin (1987, hlm. 74) sebagai ketersediaan collective goods dengan mempromosikan penggunaan mata uang Renminbi (RMB). Mata uang ini merupakan mata uang yang diperkenalkan oleh Tiongkok sebagai alat pertukaran perdagangan internasional, khususnya di kalangan rekan-rekan dagangnya. Kehadirannya memunculkan kekhawatiran dari Amerika Serikat yang menilai internasionalisasi dari mata uang ini akan berujung pada merosotnya supremasi finansial global yang selama ini dinikmatinya (Callaghan & Hubbard 2016, hlm. 8). Ketakutan ini berpotensi untuk terealisasikan dalam koridor AIIB. Menurut Tulisan Chow (2016, hlm. 28-9), dengan tersirkulasinya RMB, maka lambat-laun mata uang ini dapat menggeser kedudukan Dolar AS sebagai transactional currency. AIIB dapat menjadi momentum untuk memperkokoh kedudukan RMB, yang mana hasilnya tidak hanya berpengaruh pada prestise dari mata uang ini saja, melainkan juga kekuatan finansial dari Tiongkok secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pembahasan seputar Ekonomi Politik Internasional tidak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai tatanan yang menyusunnya. signifikansi dari sebuah tatanan dapat dilihat dari bagaimana hal tersebut berperan untuk menjaga stabilitas dinamika aktivitas EPI. Kedudukannya dapat bergeser seiring dengan kapabilitas dan legitimasi dari penjamin tatanan yang dimaksud. Dewasa ini, tatanan Washington Consensus yang dipimpin oleh Amerika Serikat tampak semakin tidak populer seiring berkembangnya zaman. Prasyaratnya yang ketat terkesan membebankan dan mustahil untuk diraih oleh negara-negara berkembang. Di tengah pencarian jawaban ini, Tiongkok yang sedang rising menawarkan sebuah formulasi tatanan baru yang dikonsepsikan sebagai China Model atau Beijing Consensus. Model ini menekankan pada poin-poin yang bersifat fleksibel alih-alih preskriptif dan universalistik. Dengan menggunakannya sebagai panduan, Kapabilitas ekonomi-politik Tiongkok kini dapat menyaingi dominasi Amerika Serikat. Prinsip-prinsip pembangunan yang terkandung di dalamnya juga memiliki potensi untuk tidak digunakan oleh Tiongkok saja, namun dapat diimplementasikan secara kontekstual oleh tiap negara berkembang.

Melalui analisis Theory of Hegemonic Stability dan pendekatan asersi pengaruh dan sosialisasi rising powers, artikel ini telah memperlihatkan bahwa Beijing Consensus Tiongkok memiliki potensi dan kapabilitas yang mumpuni untuk menggeser tatanan hegemoni tersebut. Selama ini, Tiongkok berusaha untuk mencari momentum rising dengan media kerangka institusional yang sudah ada—yang mana mayoritas dikontrol oleh Amerika Serikat. Akan tetapi, akibat tekanan counter-socialization dan containment yang dilakukan oleh Amerika Serikat, usaha ini terkesan stagnan. Lantas, hal ini memicu Tiongkok untuk membuat momentumnya sendiri dengan mempelopori pendirian AIIB. Dalam koridor institusi ini, Tiongkok dapat bergerak dengan lebih leluasa. Negara-negara lain pun berbondong-bondong masuk, baik dipicu oleh pragmatisme untuk bandwagoning dalam momentum rising tersebut; maupun ketertarikan terhadap fleksibilitas yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip AIIB yang selaras dengan Beijing Consensus. AIIB pun berkembang menjadi institusi norm-building yang dipandu oleh Tiongkok, dengan besarnya kontribusi dan hak suara, layaknya suatu hegemoni. Naiknya tatanan baru ini semakin ditandai dengan internasionalisasi mata uang Renminbi yang berpotensi menggantikan supremasi U.S Dollar. Pada akhirnya, momentum yang didirikan oleh Tiongkok ini menunjukkan bahwa tercipta suatu tatanan alternatif dalam diskursus EPI adalah suatu kemungkinan.

Daftar Pustaka

Buku

Bell, Daniel. (2015). China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy. Princeton University Press.

Frieden, Jeffrey A. (2006b). Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century. W.W. Norton & Co. Inc.

Gilpin, Robert. (1987). The Political Economy of International Relations. Princeton University Press.

Jackson, Robert & Sorensen, Georg. (2013). Introduction to International Relations (5th Edition). Oxford University Press.

LeGrain, Philippe. (2003). Open World: The Truth about Globalization. Abacus Book.

Peet, Richard. (2003). Unholy Trinity: The IMF, World Bank, and WTO (2nd Edition). Zed Books.

Ramo, Joshua Cooper. (2004). The Beijing Consensus. London: The Foreign Policy Centre, pp. 1-61.

Strange, Susan. (1986). Casino Capitalism. Oxford: Basil Blackwell Ltd., pp.1-24.

Artikel Jurnal

Callaghan, M. & Hubbard, P. (2016). The Asian Infrastructure Development Bank: Multilateralism on the Silk Road. China Economic Journal. 2016.1-24.

deLisle, Jacques. (2016). Taiwan’s Quest for International Space: Ma’s Legacy, Tsai’s Options, China’s Choices, and U.S. Policy. Foreign Research Institute. 2016. 550-574.

Eldridge, Phillipe. (1996). Human Rights & Democracy in Indonesia and Malaysia: Emerging Contexts and Discourse. Contemporary Southeast Asia. 18(3). 298-319.

Goh, Evelyn. (2014). Modern of China’s Influence: Case from Southeast Asia. Asian Survey. 54(5). 825-848.

Naim, Moises. (2000). Fads and fashion in economic reform: Washington Consensus or Washington Confusion? Third World Quarterly. 21(3). 505-528.

Theis, Cameron G. (2015). China’s Rise and the Socialization of Rising Powers. The Chinese Journal of International Politics. 2015. 1-20.

Williamston, John. (2012). Is the “Beijing Consensus” Now Dominant? Asia Policy. 12(2012). 1-16.

Yashe, Huang. (2011). Rethinking the Beijing Consensus. Asia Policy. 11(2011). 1-26.

Yu, Hong. (2016). Motivation Behind China’s ‘One Belt One Road’ Initiatives and Establishment of Asian Infrastructure Investment Bank. Journal of Contemporary China. 2016.1-6.

Working Paper

Chow, Daniel. (2016). Why China Established the Asia Infrastructure Investment Bank? (Forthcoming Ohio State Public Law Working Paper No. 333). Diambil dari Centre for Interdisciplinary Law and Policy Studies, Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2737888#:~:text=On%20January%2016%2C%202016%2C%20China,disaster%20for%20the%20United%20States.

Surat Kabar

Zhang, Weiwei. (2006, November 2). The Allure of the Chinese Model. International Herald Tribune (The New York Times). Diambil dari https://www.nytimes.com/2006/11/01/opinion/01iht-edafrica.3357752.html

Andy Fernanda Probotrianto adalah mahasiswa program studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga dan merupakan bagian dari Tim Editorial Jurnal Hubungan Internasional (JHI) Universitas Airlangga. Andy memiliki ketertarikan pada studi Geopolitik dan Geostrategi serta Sekuritas Kontemporer. Ia dapat dihubungi melalui surelnya (andy.fernanda.probotrianto-2018@fisip.unair.ac.id) dan akun instagramnya (@andyfernanda17)