Negara dan Warganya: Antara Keras dan Kekerasan

Angin berembus sejuk di bawah terik Matahari yang menyengat atap-atap rumah di Cambridge, Massachusetts. Oktober 1992. John Rawls, pria berusia 71 tahun yang tengah duduk di beranda salah satu rumah di sana dengan kacamata kotaknya, baru saja merampungkan tulisan terbarunya yang kelak akan dipublikasi pada tahun 1993 dengan judul Political Liberalism. Buku keduanya itu di masa mendatang diketahui telah memberikan dampak besar pada perkembangan pemikiran Liberalisme, terutama dalam konteks perdebatan mengenai keadilan, peran publik, dan yang lebih luasnya lagi yaitu tentang hubungan antara negara dengan warga negaranya. Salah satu argumentasi John Rawls yang terkenal dan kerap menjadi rujukan cendekiawan Liberalisme hingga hari ini dalam tulisannya tersebut, adalah:

“Political powers is alaways coercive power backed by the government’s use of sanctions, for government alone has authority to use force in upholding its laws.”

Saat itu, John Rawls berbicara tentang konsep kontrak sosial (social contract) yang sebelumnya telah lebih banyak disinggung oleh cendekiawan terdahulu, seperti Hobbes, Locke, Kant, dan Rosseau. Beliau berusaha menunjukkan bahwa negara yang terlegitimasi oleh warganya pada hakikatnya memang hadir untuk mengisi ruang-ruang hukum yang disepakati bersama demi melindungi hak-hak tiap warganya. Dengan demikian, maka negara memiliki kemampuan dan justifikasi yang cukup untuk bertindak secara koersif agar hukum-hukum yang berlaku tadi dapat ditegakkan. Berdasarkan premis tersebut, lantas John Rawls beranggapan bahwa pada akhirnya, kekuatan politik (political power) juga punya kemampuan untuk bertindak secara koersif.

Hingga hari ini, tampaknya semua negara di dunia sepakat untuk mengamini argumen John Rawls. Terlepas dari alasan dan ragam mekanismenya, lumrah rasanya kita menjumpai momen-momen dalam sejarah ketika negara bertindak secara koersif di seluruh dunia. Hampir tidak ada negara yang tidak pernah menggunakan kemampuan koersifnya, tidak Amerika Serikat, apalagi Indonesia.

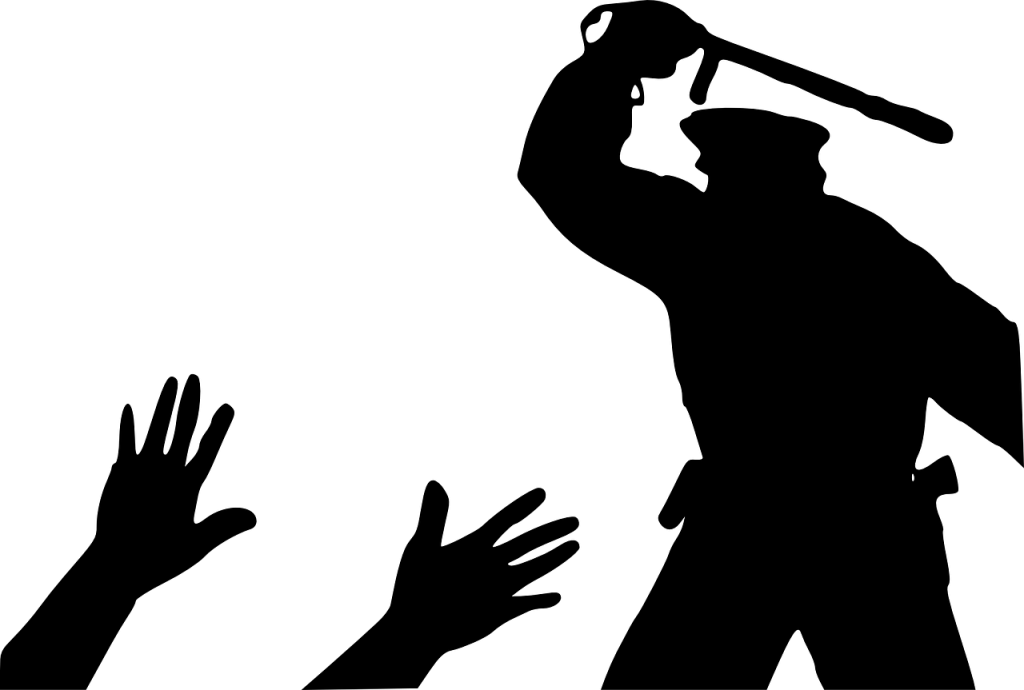

Koersif sendiri sejatinya pada makna yang paling sederhana dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang lekat dengan tindakan keras untuk memaksa pihak tertentu melakukan sesuatu yang ada di luar kehendaknya. Negara, dengan kekuatan dan otoritasnya kemudian menjadi aktor yang dilegitimasi untuk melakukan pengendalian sosial semacam ini yang biasanya melibatkan senjata. Begitu pun di sisi lain, warga negara sepatutnya memberikan keleluasaan bagi negara untuk melakukan tindakan tersebut pada waktu-waktu tertentu, ketika dibutuhkan. Pada kondisi yang demikian, tertinggal satu pertanyaan besar:

“Bagaimana warga negara bisa percaya ketika negara melakukan tindakan koersif itu berarti menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak warga negaranya dan bukan sebaliknya?”

Saat negara bertindak koersif, maka sebenarnya negara yang dalam konteks ini berarti pemerintah yang menjalankan otoritasnya, seringnya bertindak di atas hukum yang berlaku bagi warga negara. Tindak-tanduk negara yang keras lantas dipandang dibutuhkan demi menjaga hak-hak warga negara yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, kembali pada John Rawls, beliau sepakat apabila koersif seharusnya menjadi pilihan terakhir bagi negara saat menegakkan hukum kepada warga negaranya. Namun, dengan catatan tambahan itu sekalipun, masih ada yang mengganjal dari pertanyaan tadi: “Bagaimana bisa percaya?”

Adil dan keadilan. Bagi John Rawls, negara harus mampu menjalankan tindakan kerasnya dengan tetap menjunjung kaidah-kaidah keadilan. Pikiran ini jika dirunut lebih jauh lagi ke belakang, maka kita bisa menjumpainya pada bulan Oktober yang lain, di belahan bumi yang lain, pada awal abad ke-5. Di tengah kemelut kondisi sosial Kekaisaran Roma ketika angin yang berembus jauh lebih sejuk dan lembap, seorang teolog bernama Augustine of Hippo memberikan landasan yang kuat hubungan antara koersif yang keras dengan pentingnya menjunjung keadilan.

“If justice be taken away, what are governments but great band of robbers?”

Pertanyaan itu ia gugat dalam buku City of God yang kemudian menyadarkan mengenai peran penting keadilan bagi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelindung hak warga negara. Masalahnya kita tidak sedang membicarakan keyakinan. Tidak seperti keyakinan kepada kebenaran Tuhan, kepercayaan pada negara, sepatutnya dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan dengan layak. Maka John Rawls melengkapi puzzle runtutan pertanyaan “bagaimana bisa percaya” di sini dengan pentingnya justifikasi publik (public justification). Pada gambaran yang lebih sederhana, tidak sepantasnya negara menangkap warga negaranya sendiri dalam konteks melaksanakan tindakan yang koersif, tanpa mendapatkan justifikasi publik. Negara, pada setiap momen ketika tindakan yang keras perlu diambil, harus mampu membuktikan kalau apa yang dilakukan memang betul-betul demi kemaslahatan yang lebih besar. Sayangnya, dalam hal ini negara sering terjebak.

Umumnya, negara melibatkan peran aparat penegak hukumnya yang besar saat menjalankan tindakan koersif. Mereka yang bersenjata, dinilai punya legitimasi yang kuat untuk bertindak keras jika dibutuhkan. Mereka disiplin, gesit, dan cepat-tanggap. Apa pun masalahnya, senjata membuat segalanya cepat dan mudah untuk diselesaikan. Maka tidak heran jika kemudian negara menjadikan tindakan koersif sebagai jalan pintas dalam penyelesaian masalah dan di sinilah ketika kita menemukan celah pada hubungan koersif serta justifikasi publik.

Justifikasi publik memerlukan waktu yang tidak sebentar dan dinamis, sedangkan koersif pada hakikatnya jalan yang diambil oleh negara terutama dalam hal-hal yang membutuhkan penyelesaian instan. Pada konteks ini, tidak jarang negara yang diwakili oleh para penegak hukumnya terjebak. Penggelapan bukti, pengadaan bukti, bukti yang diada-adakan, tersangka yang tidak disangka-sangka, terduga yang hanya hasil dari menduga-duga, dan masih banyak hal lain yang muncul akibat dilema yang dihadapi negara di sini. John Rawls, sayangnya, tidak secara eksplisit menaruh perhatiannya pada isu tersebut.

Koersif adalah jalan pintas. Selayaknya, gang sempit yang menyempil di bahu salah satu ruas jalan utama, kita tidak pernah yakin ke mana gang sempit itu akan bermuara. Bisa saja di tengah gang nanti jalannya bercabang, bisa saja gang itu begitu sempit dan gelap dan kita tidak bisa menemukan arah yang tepat. Koersif memang bisa jadi cara cepat menyelesaikan masalah karena sifatnya yang keras serta tegas. Namun, ketika senjata digunakan dengan salah dan moncong yang mengarah serampangan di tengah gang sempit yang gelap, keras bisa saja berubah jadi kekerasan.

Negara mungkin memanfaatkan cara koersif untuk menegaskan kedudukannya sebagai otoritas yang terlegitimasi, menegaskan kekuatan yang dia punya demi melindungi hak warga negaranya. Namun, pada satu titik tertentu di kondisi-kondisi tertentu ketika tindakan keras tersebut mulai dinilai sebagai kekerasan, alih-alih memperkuat, hal itu justru mampu melemahkan kedudukan negara. Legitimasi pada akhirnya pudar ketika kepercayaan mulai dipertanyakan.

Tepat pada saat itu, ketika keras menjadi kekerasan dan publik mulai bertanya-tanya, rasanya kita harus memikirkan kembali kata-kata Charles de Gaulle. Mungkin benar ketika beliau mengatakan kalau politik adalah sesuatu yang terlalu serius untuk diserahkan sepenuhnya hanya kepada politisi. Tapi, politik bisa jadi jauh lebih berbahaya, apabila diserahkan kepada mereka yang bersenjata.

Haikal Putra Samsul adalah alumni Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Chief Strategy Officer Kontekstual. Bisa ditemui di Instagram dan Twitter dengan username @icalhaikal.